東京ディズニーランドの年間パスポート制度に関心を持つ方の多くが、まず気になるのが「現在の値段はいくらだったのか」という点ではないでしょうか。この記事では、ディズニーランド年間パスポートの値段を軸に、かつて販売されていた年パスの価格や、ディズニー年パス両方の値段を比較しながら、実際に何回行けばお得だったのかといった視点も交えて詳しく解説していきます。

また、ディズニーランドの年パスの値段推移と変動要因についても整理し、なぜ制度が廃止されるに至ったのか、年間パスポートの廃止理由を整理することで、過去から現在に至るまでの背景をわかりやすく紹介します。

記事後半では、オリエンタルランドの高橋渉社長の発言とは何だったのか、そして現在検討されている年間パスポートの再開に向けた挑戦にも触れていきます。

さらに、最新のディズニーチケット料金表の情報や、平日の値段と休日の違い、ディズニーチケットの空き状況とはどのように確認するのかといった実用的な情報も網羅しています。過去にはディズニーチケットが半額になるケースも存在したため、そのような例についても紹介しながら、現在のパーク利用に役立つ知識として解説します。

最後に、ファストパスとチケットの関係についても触れ、現行制度と以前の年パス制度との違いを理解しやすくまとめています。これからディズニーリゾートを訪れる方や、年パス制度の再開を期待している方にとって、有益な情報を丁寧にお届けします。

ディズニーランドの年間パスポート制度があった頃、私自身も2パーク共通の年パスを購入していた一人です。最初は「高いな」と思いながらも、結果的には毎月のように通っていたので、金額以上の思い出や体験を得ることができました。ただ、勢いで買ってしまった結果、混雑日に無理して行ったり、思ったより使いきれなかった時期もあり、「もう少し計画的に使えばよかった」と後悔したこともあります。 今は制度が一旦終了してしまいましたが、再開の可能性がある今だからこそ、過去の価格や制度の内容を正しく知っておくことが大切だと感じています。この記事が、「ディズニーランド年間パスポートの値段」について調べているあなたにとって、過去の制度を理解し、将来の選択に役立つヒントとなれば幸いです。

-

年間パスポートの種類とそれぞれの価格差

-

年パスの値段推移とその背景にある要因

-

年パスは何回行けば元が取れたのか

-

年パス廃止の理由と再開の可能性

-

通常チケットとの違いや最新の料金情報

ディズニーランド年間パスポートの値段について

- 年間パスポートの再開に向けた挑戦

- オリエンタルランドの高橋渉社長の発言とは

- 年パスの値段推移と変動要因

ディズニー年パス両方の値段を比較

東京ディズニーランドおよび東京ディズニーシーでは、かつて年間パスポート(年パス)制度が提供されており、来園スタイルに応じていくつかの種類が用意されていました。中でもよく比較されていたのが「単パーク年間パスポート」と「2パーク共通年間パスポート」の違いです。この2種類の価格や内容には明確な差があり、それぞれのメリットと注意点を踏まえて選ぶ必要がありました。

まず、単パーク年間パスポートは、東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシーのどちらか一方のパークに入園できるもので、大人の価格は約6万9千円から7万3千円前後でした。これに対して、2パーク共通年間パスポートは、両方のパークに自由に入園できる仕様で、価格は約9万8千円から10万5千円程度でした。単純に価格だけを見ると、2パーク共通タイプはおよそ3万円以上高くなっています。

ただし、価格の違いだけで判断するのは早計です。2パーク共通パスを選べば、1日に両方のパークを行き来できる柔軟性があります。例えば、午前中はディズニーランドでアトラクションを楽しみ、午後からはディズニーシーでショーを鑑賞するといった使い方も可能でした。これにより、イベントや季節限定メニュー、混雑状況などに応じて、当日の行動を柔軟に変えられるのは大きな利点でした。

一方、単パークの年パスは、価格が抑えられている分、入園できるパークが限定されるため、特定のイベントに参加できなかったり、新エリアがオープンしても反対側のパークだと体験できないという場面もあります。ただ、明確に「ランド派」または「シー派」である方には、コストパフォーマンスが高く、無駄のない選択肢でした。

ここで注意したいのは、年パス利用者が増えすぎると混雑の原因になるという問題です。2パーク共通パスを持つ人が、どちらのパークにも頻繁に来園することで、予測が難しい混雑が発生し、運営にも大きな負担がかかることがありました。その結果、運営側は価格の調整や入園制限などで混雑対策を行う必要に迫られたのです。

このように、ディズニー年パスは「価格」と「自由度」のバランスで成り立っており、単なる金額の比較だけでなく、利用者の行動スタイルやパーク運営の事情までもが価格に反映されていたことがわかります。今後、仮に制度が再開された場合も、これらの観点を踏まえたうえで選択することが重要になるでしょう。

年パスの値段推移と変動要因

ディズニーランドおよびディズニーシーの年間パスポート価格は、サービス開始当初から長い時間をかけて少しずつ値上げされてきました。これは単にインフレや人気上昇によるものではなく、施設の進化、運営コストの増加、社会情勢の変化など、複数の要素が絡み合って起きた現象です。

当初の年パスは、比較的リーズナブルな価格で販売されており、例えば2001年ごろには2パーク共通パスが6万円台で購入できた時期もありました。それが10年後には約8万円台に上昇し、さらに2019年時点では10万円を超える水準となっていました。こうした値上げの背景には、パークの魅力の向上と維持が大きく影響しています。

たとえば、新しいアトラクションやショーの開発には数十億円単位の投資が必要となるうえ、来園者の安全性を確保するためのセキュリティ強化、スタッフのトレーニング、施設の清掃・メンテナンスなどにも多額の運営コストがかかっています。これを収支のバランスでまかなおうとすれば、一定の価格調整は避けられない状況になります。

さらに、価格変動には社会的な外的要因も大きく関係しています。たとえば、新型コロナウイルスの影響を受けた2020年以降、年パスは販売中止となり、制度そのものが停止されました。これは、パークへの入園制限が必要になったことと、年パス保持者が特定日の混雑を引き起こすという懸念が強まったことが主な理由です。年パスの存在が、運営の柔軟性を狭めるリスクとなっていたのです。

また、近年の日本国内における最低賃金の上昇や物価高騰も、年パスの価格に影響を与える一因となっています。運営企業であるオリエンタルランドとしても、従業員の待遇改善や労働環境の整備を継続する必要があるため、経済全体の動きと連動してパスポート料金を調整することが求められていたのです。

このように考えると、年パスの価格推移は単なる「値上げ」ではなく、「投資」と「品質保証」のバランス調整であったと言えます。価格が上がるごとに提供される体験価値も向上していたことから、一定の理解はされてきましたが、それでも利用者によっては「以前より手が届きにくくなった」と感じるケースもありました。

もし今後、年間パスポート制度が復活することになれば、これまでの価格推移の背景や変動要因を知っておくことで、価格設定に対する納得感が得られやすくなるはずです。そして、利用する側としても、価格だけにとらわれず、体験の質や利便性とのバランスを冷静に見極めることが求められるでしょう。

年間パスポートは何回行けばお得だった?

ディズニーリゾートの年間パスポート(年パス)を購入する際、多くの人が気になるのが「何回行けば元が取れるのか」という点です。これは、年パスの価格と通常のチケット料金を比較することで、おおよその目安を知ることができます。ただし、金銭的な計算だけでなく、時間的・精神的な価値も含めて考えることが大切です。

年パスが提供されていた当時、大人用の単パーク年パスは約7万円前後、両パーク共通のものは約10万円で販売されていました。一方、通常の1デーパスポートは、時期や混雑状況によって変動があるものの、平均的には大人で8,000〜9,400円ほどでした。こうして見ると、単パーク年パスの場合はおよそ8〜9回、2パーク共通であれば11〜13回ほど来園すれば、チケット代だけで元が取れる計算になります。

ただし、実際には来園ごとに食事代や交通費、グッズの購入なども発生するため、純粋なコスト面だけで判断するのは難しい面もあります。それでも、地元に住んでいるなどアクセスが容易な人や、特定のシーズンイベントやアトラクションを何度も体験したい人にとっては、非常に魅力的な制度だったことは間違いありません。

また、年パスの最大の利点は「時間の自由度」です。たとえば、朝だけパークに立ち寄ってアトラクションを数個楽しむ、閉園前の夜にパレードだけ観に行くといった使い方ができる点は、1日券利用者には難しい行動パターンです。この自由度の高さは、価格以上の価値を感じる人にとって、年パスの大きなメリットでした。

一方で、年パス利用者がパークに集中することで混雑の原因となり、結果としてパークの体験品質を下げてしまう可能性も指摘されていました。そのため、価格だけでなく、どれだけ「質の高い体験」を継続して得られるかという点も、年パスの“お得さ”を考える上で重要な視点です。

このように、年間パスポートの「元を取る回数」は単なる来園回数だけでなく、どのようにパークを楽しむか、どれだけ時間を有効に活用できるかという個人のライフスタイルに大きく左右されます。単純な計算では測れない価値を見出していた人にとって、年パスは非常に魅力的な選択肢でした。

年間パスポートの再開に向けた挑戦

現在、ディズニーリゾートの年間パスポートは販売が停止されており、多くのファンがその再開を待ち望んでいます。再開に向けた動きは見えづらいものの、水面下ではさまざまな課題と向き合いながら、運営側が慎重に検討していると考えられます。単に販売を再開するというだけではなく、より持続可能で公平な制度をつくるという挑戦が求められているのです。

過去の年パス制度では、価格や入園制限こそありましたが、特定日の利用集中や、予想を超える来園頻度によって、パークの混雑が常態化する傾向がありました。これにより、一般チケットで来園するゲストとのバランスが取りづらくなり、一部では「年パスユーザーばかりが得をしている」と感じる声もあったのが事実です。

これを受けて、オリエンタルランドでは入園人数の管理や、サービスの質の確保を目的として、年パス制度の全面見直しに踏み切ったとみられています。特にコロナ禍を経て、感染対策や入園者数の最適化がより重要視されるようになった今、旧来のように「いつでも自由に何度でも入れる」という制度がそのまま戻ってくるとは限りません。

このような背景から、年パスの再開には、いくつかの課題があります。たとえば、特定の曜日や時間帯に限定した「平日パス」や、事前予約制を組み合わせた新しい形の年パスなど、柔軟で管理しやすい制度設計が求められているのです。これにより、パークの混雑をコントロールしつつ、ヘビーユーザーにとっても魅力ある商品として成立させる必要があります。

また、価格設定も再検討のポイントです。単なる値上げではなく、「特典付き年パス」や「回数制パス」など、より多様な選択肢を用意することで、利用者の幅広いニーズに応える方法も検討されているかもしれません。どのような形式であれ、再開後の年パスには、これまでの問題点を踏まえた改善策が盛り込まれることが期待されます。

このように、年間パスポートの再開には、単なる販売再開以上の意味が込められています。それは、運営と利用者の信頼関係の再構築であり、持続可能なパーク運営の一部としての大きな挑戦でもあります。ファンとしては、ただ待つのではなく、再開された際により良い形で制度を受け入れられるよう、冷静に状況を見守ることが求められているのかもしれません。

オリエンタルランドの高橋渉社長の発言とは

オリエンタルランドの高橋渉社長が記者会見で言及した「年間パスポートに代わる新たな券種の検討」という発言は、単なる制度再開の示唆以上に、ディズニーリゾートの運営方針そのものに大きな変化が起きていることを意味しています。これは、今後のチケット戦略が大きく方向転換していくことを示す重要なメッセージと受け止められています。

この発言がなされたのは、2025年6月の定例会見においてのことです。その場で高橋社長は「現在のチケット制度について多様化の余地がある」と話し、年間パスポート制度の再開は明言しなかったものの、「代わる形での券種は検討している」と発言しました。これにより、これまでの“無制限・自由に出入り可能”な年パス制度は過去のものとなり、今後はよりコントロールしやすい制度へと転換していく方針が明らかになりました。

この背景には、近年のパーク運営方針の変化が深く関係しています。特に、来園者数をただ増やすのではなく、「1人あたりの体験価値」を重視する方針への転換が進められています。その一環として、曜日や季節によって価格が異なる変動制チケットが導入されており、より細やかな運営管理が可能になっています。高橋社長は「急激な値上げは避けつつ、生活者の目線に立った柔軟な価格調整を行う」とも述べており、従来の一律料金や無制限入園制度から脱却する姿勢が鮮明です。

さらに社長は、今後の新たな券種に関して、「一部の曜日や時間帯を限定したパス」や「年間の来園回数に制限を設けたもの」など、多様な形を模索していることもほのめかしました。このような制度であれば、混雑緩和と来園者体験のバランスを取りながら、ヘビーユーザー層への一定の利便性も残すことができます。

また、現在のチケット制度は、6段階の価格帯を設けて柔軟に運用されており、これに準じる形で新たなパス制度が設計される可能性も高いと考えられます。高橋社長の発言は、年パスの「復活」ではなく、「再設計」を予感させるものです。

このように、高橋社長の言葉からは、オリエンタルランドが年間パスポートを過去の単なる制度として処理するのではなく、パーク体験の質を向上させる戦略的な要素として再構築しようとしている姿勢が強く感じられます。今後、具体的な制度設計がどのように進められていくのか、多くのファンにとっても注目すべきポイントとなるでしょう。

年間パスポートの廃止理由を整理

東京ディズニーリゾートで長らく親しまれていた年間パスポート制度が廃止された背景には、複数の課題と時代的な変化が重なっていました。単に「コロナ禍で入園制限があったから」という理由だけではなく、より本質的な運営課題が浮き彫りとなり、それらを見直す必要があったのです。

まず第一に挙げられるのが、2020年の新型コロナウイルス感染拡大によるパーク休園と、それに伴う入園制限です。この時期、年間パスポート保持者であっても、自由に入園することが困難になり、パスの価値が著しく低下しました。結果として、オリエンタルランドは年パスを一時中止し、払い戻しを実施。これをきっかけに制度の根本的な見直しが始まりました。

しかし、それ以前から年パスには運営上の課題が存在していました。その代表的なものが「混雑の常態化」です。年パスを所持しているゲストの中には、短時間でも頻繁に来園する人が多く、平日であっても一定数の来園者が存在する状況が続いていました。これにより、アトラクションの待ち時間やパレードの場所取りなど、混雑によるストレスが他のゲストにも影響を与えていたのです。

さらに、年パス利用者は1回あたりの支出が比較的少ない傾向にありました。グッズや食事の購入を控えめにして、パーク内の雰囲気やアトラクションのみを楽しむスタイルが一般的だったため、1人あたりの客単価が低く抑えられていました。これは、単発チケットを購入して訪れる一般ゲストとの収益差を生み出し、長期的に見て運営の収益性に悪影響を及ぼしていたと考えられています。

このような背景から、オリエンタルランドとしては、「来園者の満足度を高めつつ、持続可能なパーク運営を実現する」ために、従来の年パス制度を一度リセットし、新たな方向性を模索する必要があったわけです。

そしてもう一つ見逃せないのは、チケットの需要と供給をコントロールする難しさです。年パス保持者は、事前予約や日付指定なしで来園できるケースが多く、運営側にとっては当日の混雑予測が困難になるという課題がありました。特定の日に年パス所持者が集中すれば、想定以上の混雑が発生し、当日券利用者の体験を損ねることにもなります。

こうして見ると、年間パスポート制度の廃止は、単なる一時的な対応ではなく、パークの運営体制を根本から見直すための大きな転換点だったといえるでしょう。多くのファンにとっては残念な決定だったかもしれませんが、その背景には「誰もが快適に楽しめるパーク環境を作る」という、運営側の強い意志がありました。

今後、仮に年パス制度が再導入されるとしても、それはこれまでのような無制限利用の形式ではなく、制限付き・条件付きの新しい仕組みになる可能性が高いと考えられます。かつての制度を懐かしむ声は多いものの、それを再現するには多くの課題が残されており、それらを乗り越えるための議論が今まさに進行している段階です。

ディズニーランド年間パスポートの値段と通常チケット比較

- ディズニーチケットの空き状況とは

- ディズニーチケットが半額になるケース

- ディズニーチケット料金表の最新情報

最新のディズニーチケット料金表

東京ディズニーランドとディズニーシーでは、2021年以降「変動価格制」が導入され、チケットの料金が一律ではなくなりました。つまり、入園する日によって値段が異なる仕組みとなっており、近年では6段階前後の価格設定がされています。これは混雑の緩和と利用者の分散を目的としており、多くのテーマパークで採用され始めている方法のひとつです。

1デーパスポート(1日入園チケット)

| 年齢区分 | 最安(Lv1) | 中位(Lv3〜Lv5) | 最高(Lv6) |

|---|---|---|---|

| 大人(18歳以上) | 7,900円 | 8,900円~9,900円 | 10,900円 |

| 中人(12〜17歳) | 6,600円 | 7,400円~8,400円 | 9,000円 |

| 小人(4〜11歳) | 4,700円 | 5,300円~5,600円 | 5,600円 (東京ディズニーリゾート) |

入園時間指定券

-

アーリーイブニングパスポート(休日 15時〜)

大人:6,500〜8,700円/中人:5,300〜7,200円/小人:3,800〜4,400円 (東京ディズニーリゾート) -

ウィークナイトパスポート(平日 17時〜)

大人・中人・小人ともに4,500〜6,200円 (東京ディズニーリゾート)

期間限定パスポート

-

**1デーパークホッパーパスポート**(7/2〜9/15限定)

午前11時以降ランド⇔シー行き来自由

大人:15,300〜18,900円/中人:12,600〜15,500円/小人:9,100〜9,600円 (東京ディズニーリゾート) -

ファンダフル・ディズニー・パスポート(会員限定)

大人:6,900〜9,900円/中人:5,800〜8,200円/小人:4,100〜5,000円 (東京ディズニーリゾート)

補足事項

-

3歳以下は入園無料

-

すべてのチケットは日付指定制で、当日の混雑度に応じて価格が変動

-

コンビニ販売も公式と同価格

変動価格制(ダイナミックプライシング)によって、平日・閑散日・繁忙日で最大3,000円の差が生じるため、訪問時期によって料金は大きく変わる。特に平日やイベント実施前後の日を選ぶと、コストを抑えながら快適に楽しめるチャンスがある。

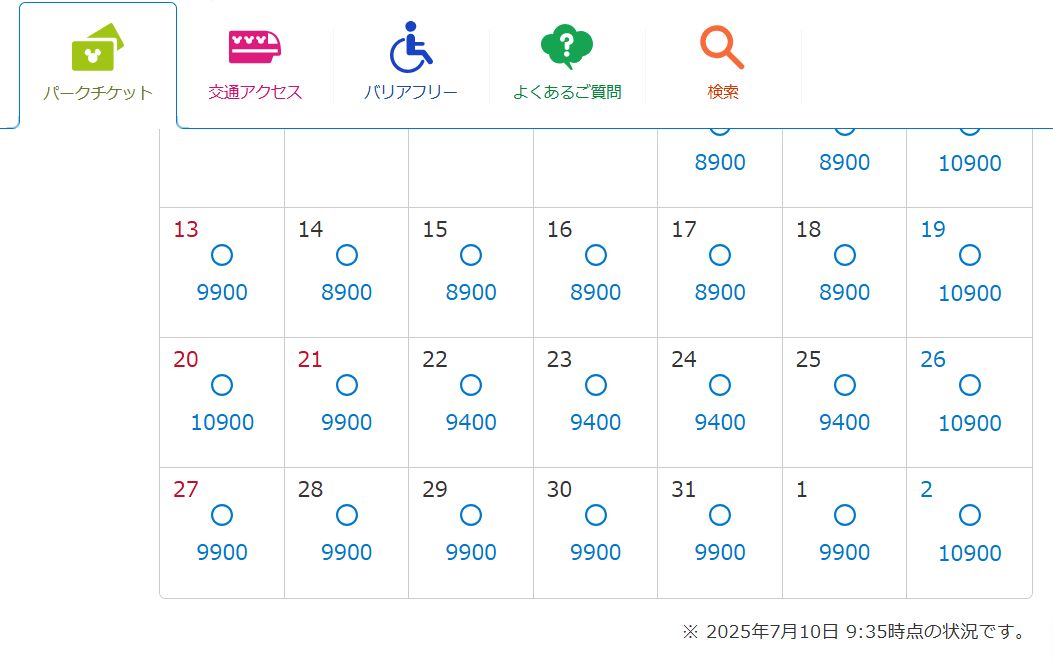

例えば、2025年7月時点における大人(18歳以上)の1デーパスポートは、最も安い日で7,900円程度、繁忙期には9,900円〜10,900円前後にまで上昇します。中人(中高生)は6,600円〜9,000円、小人(小学生以下)は4,700円〜6,800円と、同様に変動します。チケットの種類も多様化しており、午後3時から利用できる「アーリーイブニングパスポート」や、平日17時以降限定の「ウィークナイトパスポート」など、利用シーンに応じた選択肢が用意されています。

この料金体系の特徴は、価格を日ごとに細かく変動させることで、来園者の集中を避ける狙いがある点です。大型連休や祝日、長期休暇期間には高額になる一方で、閑散期には安く設定されるため、柔軟に日程を調整できる人にとってはお得に入園するチャンスもあります。

また、公式サイトで販売されているチケットは日付指定制となっており、購入時点でその日の料金が明確に表示されます。これにより、来園計画を立てる段階で予算を確認しやすく、比較的わかりやすい仕組みとなっています。

ただし、これらの料金表は随時見直される可能性があるため、訪問を検討している方は必ず公式サイトで最新情報を確認することが重要です。運営状況や社会情勢によって変更されることもあるため、情報のチェックを怠らないようにしましょう。

平日の値段と休日の違い

東京ディズニーリゾートでは、平日と休日でチケット料金が異なります。これは「変動価格制」が導入されたことによって明確になったポイントで、現在では週の中でも日ごとの価格差が存在します。多くの場合、土日祝日は料金が高く、平日は安く設定される傾向があります。

例えば、ある週の平日に大人1人分の1デーパスポートが8,400円であった場合、同じ週の土曜日には9,900円になっていることも珍しくありません。このような差は、来園者数の集中を避け、快適なパーク体験を提供するための手段として導入されています。

この制度のメリットは、平日を選べばコストを抑えてディズニーを楽しめる点にあります。特に学生や平日に休みを取りやすい人にとっては、安価で混雑も比較的少ないパークを体験できる貴重なチャンスです。反対に、週末や祝日しか訪問できない層にとっては、やや負担が大きくなっている印象を受けるかもしれません。

しかし、ただ価格が高いからといって休日の来園にデメリットしかないわけではありません。イベント開催日やスペシャルパレードの実施が重なることも多く、限定フードやグッズが発売される日も休日に集中する傾向があります。そのため、「特別な体験」を目的とした来園者にとっては、休日のプレミアム価格にも納得感があるといえるでしょう。

こうした料金差をうまく活用するためには、予定と予算に応じて柔軟に日程を調整することがポイントです。また、来園の目的がアトラクション重視なのか、イベント参加なのかによっても、選ぶべき日付が変わってくるため、自分に合ったプランニングが求められます。

ディズニーチケットの空き状況とは

東京ディズニーランドおよびディズニーシーの入園チケットは、日付指定制となっており、来園希望日によっては早期に完売することもあります。とくに大型連休や夏休み、ハロウィンやクリスマスといった人気イベントシーズンでは、数週間前から売り切れてしまうケースも多く、空き状況を確認せずに計画を立ててしまうと、当日にチケットが入手できないリスクがあります。

現在のチケット購入方法は、東京ディズニーリゾート公式アプリまたは公式サイトが中心で、購入時にカレンダー形式で各日の販売状況を確認できます。○は空きあり、△は残りわずか、×は完売という表示で、視覚的に非常にわかりやすくなっています。このシステムを活用することで、訪問日を調整しやすくなり、混雑を避けた快適な来園計画が立てられます。

空き状況は、平日よりも休日、雨天よりも晴天、イベント期間中よりも通常期間に左右される傾向があります。つまり、人気の高い日にはあっという間に完売してしまう一方で、閑散日であれば直前でも購入可能な日もあるということです。特に春休みや夏休みなどの長期休暇シーズンは、早めに計画を立てることが求められます。

また、直前のキャンセルやシステム調整によって、完売表示だった日でもチケットが再び購入可能になる場合もあります。このため、「完売=絶対に無理」と判断するのではなく、こまめに公式サイトをチェックしておくことが有効です。通知設定やリマインダー機能を使えば、再販のタイミングを逃さずに済むでしょう。

なお、チケットの空き状況と実際の園内の混雑具合は必ずしも一致しません。販売上限が決まっているため、満員であっても快適に過ごせるよう調整されています。ただ、アトラクションや飲食施設の待ち時間には影響が出ることがあるため、来園前には混雑予測情報やSNSでのリアルタイムな声も参考にしておくと安心です。

このように、チケットの空き状況を正しく把握し、柔軟に予定を調整することが、より良いディズニー体験へとつながります。無理に人の多い日を狙うよりも、空いている日を選んで、ゆったりとパークの魅力を味わうことも十分に価値ある楽しみ方のひとつです。

ディズニーチケットが半額になるケース

ディズニーチケットが正規価格の「半額」になるケースは非常にまれですが、実際にいくつかの限定的な条件下でそのような割引が適用された事例が存在します。これらは一般的なキャンペーンではなく、特定の団体や条件を満たす個人向けに一時的に行われたものであり、知っていれば非常にお得にディズニーを楽しめる可能性もあります。

まず代表的なものが、自治体や企業との連携による「地域限定キャンペーン」です。たとえば過去には、千葉県民や周辺自治体の住民を対象にした「千葉県民感謝週間」などの名称で、特定期間に限り入園チケットが大幅に割引された事例がありました。このような取り組みは、地域振興や観光支援を目的としており、対象地域に住んでいる証明(身分証や公共料金の明細など)の提示が求められることがあります。

また、福利厚生としてディズニーチケットを提供する企業も存在します。ベネフィット・ステーションやリロクラブといった福利厚生サービスに加入している企業では、提携プランの中でディズニーチケットを通常価格よりも割安で購入できることがあり、中には50%近い割引が適用された例も報告されています。ただし、対象者は限定的で、誰でも利用できるわけではありません。

さらに、学生向けの「キャンパスデーパスポート」なども過去には販売されており、これも条件を満たせば定価の7〜8割程度で購入できる特別な価格帯でした。半額とまではいかないものの、割引率が高く、学生の卒業旅行シーズンには人気のある選択肢でした。

一方で、SNSなどで見かける「チケットが半額になる裏技」や「安く入園できる非公式ルート」などには注意が必要です。こうした情報の多くは非正規の転売や詐欺に該当する可能性があり、公式が提供していない方法でチケットを購入した場合、入園を拒否されることもあります。信頼できるルートから正規の方法で購入することが大前提です。

このように、ディズニーチケットが半額になるのは限定的な条件に限られていますが、企業や自治体、学生向けなど特定の立場にある方にとっては、知っておく価値のある情報です。公式サイトや所属団体の福利厚生メニューを定期的に確認することで、見逃しやすい割引情報をつかむことができるかもしれません。

ファストパスとチケットの関係

ディズニーパークをより効率的に楽しむ手段として、以前は「ファストパス」という仕組みが提供されていました。これは、対象アトラクションの待ち時間を短縮できる無料の優先入場券であり、来園者ができるだけ多くのアトラクションを体験できるように工夫されたサービスです。しかし現在では、従来のファストパスは廃止され、新たな有料サービス「ディズニー・プレミアアクセス」へと移行しています。

この変更により、チケットの価値とパーク体験の関係性が大きく変化しました。従来は入園チケットを購入すれば、ファストパスも無料で取得できるのが当たり前でしたが、現在は入園チケットとは別に追加料金を支払うことで優先体験を購入するスタイルが主流となっています。つまり、チケット料金に加えてアトラクションごとの料金が必要になる場合があるということです。

プレミアアクセスの対象となっているのは、「美女と野獣“魔法のものがたり”」や「ソアリン:ファンタスティック・フライト」などの人気アトラクションで、1回あたり2,000円前後の課金が必要になります。これにより、1デーパスポートが仮に9,400円だったとしても、数回プレミアアクセスを使えばトータルで1万円を超える出費になることもあります。

その一方で、プレミアアクセスを利用すれば1時間以上待つアトラクションにも短時間で乗れるため、時間をお金で買うという考え方もできます。遠方から来園して限られた時間で効率よく回りたい人や、混雑を避けてストレスなく過ごしたい人にとっては非常に有効な選択肢です。

ここで注意したいのは、すべてのアトラクションが有料化されたわけではなく、従来通りの「スタンバイパス」や普通の並び列での体験も可能なことです。スタンバイパスとは、指定時間に並ぶ権利を取得するもので、混雑管理のために一部アトラクションで導入されることがあります。これも入園チケットがなければ取得できません。

このように、現在のディズニーではチケット購入だけでは完結しない部分が増えており、パーク内での体験をどのように設計するかが来園者自身に委ねられています。チケットはあくまで「入園の権利」であり、その後の過ごし方に応じてオプションを追加するスタイルが一般的になってきました。

ファストパスという名称こそ消えましたが、今も「待ち時間をどう短縮するか」はパークの楽しみ方に大きく影響を与えています。チケット購入時には、プレミアアクセスの利用予定も視野に入れて予算とスケジュールを立てると、より満足度の高いパーク体験ができるでしょう。

ディズニーランド年間パスポートの値段について総括

この記事のポイントをまとめます。

-

年間パスポートには単パーク用と2パーク共通の2種類があった

-

単パーク年パスの価格は約6万9千円〜7万3千円程度

-

2パーク共通パスは約9万8千円〜10万5千円で販売されていた

-

2パーク共通パスは1日でランドとシーを行き来できた

-

単パークパスは利用パークが限定される分コストパフォーマンスが高かった

-

年パスの価格は2000年代初期から徐々に上昇していた

-

2019年には2パーク共通パスが10万円を超える水準に達した

-

値上げの背景には新アトラクションや施設維持のためのコスト増がある

-

社会的要因(コロナ禍・物価高・最低賃金上昇)も価格変動に影響した

-

年パス保持者は一定回数以上の来園で元が取れる仕組みだった

-

単パークは約8〜9回、2パーク共通は11〜13回程度で元が取れた

-

年パス利用者の増加により混雑が常態化し運営に課題が生じた

-

コロナ禍以降、年パス制度は停止され現在も再開されていない

-

オリエンタルランドは新たな券種の導入を検討している

-

今後は制限付き・回数制・時間指定型など新制度の可能性がある

千葉県の観光情報

東京ディズニーランドを訪れる際、せっかくなら周辺の観光スポットも一緒に楽しみたいと考える方も多いのではないでしょうか。特に「ディズニーランド年間パスポートの値段」を調べているようなリピーター志向の方であれば、毎回パークに長時間滞在するのではなく、周辺でゆったりとした時間を過ごす選択肢も魅力に感じられるはずです。

まず、ディズニーランドに隣接する「イクスピアリ」は、買い物や食事を楽しめる複合型ショッピング施設です。ディズニーグッズを扱うショップだけでなく、映画館やレストランも充実しており、入園しなくても十分にディズニーの雰囲気を味わうことができます。

また、少し足を伸ばすと、東京湾沿いの「葛西臨海公園」もおすすめです。広大な敷地の中には、水族館や観覧車、バーベキュー広場などがあり、ファミリーやカップルでものんびりとした時間を過ごせます。ディズニーでにぎやかに遊んだ翌日に、自然の中でリフレッシュするのもいい選択です。

さらに、舞浜駅から電車で20分ほどの距離にある「千葉県立現代産業科学館」や、「船橋アンデルセン公園」なども、知る人ぞ知る穴場的な観光スポットとして注目されています。特に子ども連れの方には、アクティブな遊びと学びが両立できる施設として人気があります。

このように、ディズニーランド周辺にはパーク以外にも多彩な楽しみ方が存在します。年間パスポートを活用して何度も訪れるのであれば、ディズニーの世界観と千葉県の地域文化を織り交ぜた、あなただけの旅行スタイルを見つけてみてはいかがでしょうか。リピーターだからこそ味わえる、パーク外の魅力がきっと見つかるはずです。